VPPとは?

再生可能エネルギー普及のカギを握る技術をわかりやすく解説

VPPとは?再生可能エネルギー普及のカギを握る技術をわかりやすく解説

近年、日本ではカーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの利用が注目されています。しかし、再生可能エネルギーでは電力の安定供給が難しく、従来の原子力発電や火力発電のように、需要にあわせた電力の供給ができないことが大きな課題です。

そこで注目されているものが、VPPです。VPPによって再生可能エネルギーの抱える問題点を解決できる可能性があります。

本記事では、VPPの概要を解説し、VPPが注目される背景やメリットを紹介します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

目次

- VPPとは再生可能エネルギーの効率化を目指す仕組み

- VPPに欠かせないDRによる需要制御

- VPP関連で知っておきたいその他のワード

- VPPが必要とされる背景

- VPP事業に参加するメリット

- VPPへの参加方法と取引の流れ

- 海外でのVPPの現状・事例

- 日本政府は「バーチャルパワープラント構築実証事業」による支援を実施

- VPPの情報を知りたいなら「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」へ

- VPPはカーボンニュートラルやエネルギー問題解決への重要な取り組みのひとつ

【出展社・来場者募集中!】

VPP/DRなど次世代電力システム構築のための展示会

「SMART GRID EXPO スマートグリッド展」

VPPとは再生可能エネルギーの効率化を目指す仕組み

VPP(Virtual Power Plant:バーチャルパワープラント)とは、「仮想」の発電所を意味し、工場やオフィス、住宅などに設置された発電システムをデジタル技術でつなぎ、その地域をひとつの発電所に見立てることをさします。

近年、日本では、太陽光発電や燃料電池などの小規模な発電設備が広く散らばって設置されているだけでなく、蓄電池や電気自動車などの普及により、分散させてエネルギーを貯めることも可能になっています。

ひとつひとつは発電量や蓄電量が小さくても、まとめて制御することで大規模な発電所のように、電力の供給が可能になります。つまり、今まで電力を使うのみだった方も供給側に回ることが可能になるということです。

このようにVPPは、発電から蓄電や需要の制御までを行い、電力の効率化を図るシステムとして注目されています。

電気は性質上、需要と供給のバランスを保つ必要があります。従来の発電所は、需要にあわせて電力を供給する仕組みなのに対し、VPPでは電力の供給量に加えて、需要側の電力使用量を制御する点が大きな違いです。

VPPの普及によって、需給量の調整が難しい再生可能エネルギーの電力需給のバランスを保てるようになることが期待されています。

VPPに欠かせないDRによる需要制御

DR(デマンドレスポンス)とは、電力の需要を必要に応じて意図的に減らす、または増やすことです。

再生可能エネルギーは、天候や季節によって発電量が左右されるため、安定した供給が難しい問題があります。DRによって電力の需要量を調整すると、需要と供給のバランスを保つことが可能になります。

なお、需要制御のパターンは「下げDR」と「上げDR」の2つに区分されます。

下げDRと上げDR

下げDRとは、電気の需要量を減らすことです。例えば、電気の使用量が多くなる時間帯に節電を促し、電気を必要とする機器の出力を抑え、需要と供給のバランスをとります。

一方、上げDRは、電気の需要量を増やすことです。例えば、再生可能エネルギーで過剰出力が見込まれる場合は、蓄電池やEV(電気自動車)などに充電を促すことで電力を貯めることが可能です。

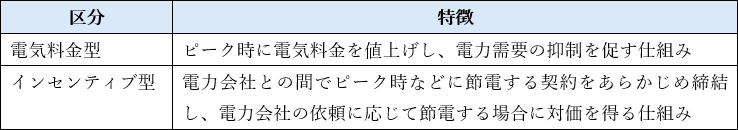

また、需要制御の方法は、大きく「電気料金型DR」と「インセンティブ型DR」の2つに区分されます。

電気料金型は、比較的簡便かつ大多数に適用可能な点がメリットですが、曜日や季節などによって電力需要のピークは異なるため、効果が不確実なデメリットがあります。

インセンティブ型ではあらかじめ契約を締結するため、確実に効果を得られることが大きなメリットです。ただし、契約の手間がかかる他、電力消費の少ない需要家(電気の利用者)への適用が困難なデメリットがあります。

VPP関連で知っておきたいその他のワード

VPPを理解するには、VPPに関わる重要なワードの意味を知っておくことが大切です。

- 分散型エネルギーリソース(DER)

- アグリゲーター

以下では、それぞれの意味や役割を解説します。

分散型エネルギーリソース(DER)によるエネルギーの生成・蓄積

分散型エネルギーリソース(DER:Distributed Energy Resources」は、発電設備や蓄電施設などの総称で、一般的には電力の需要家が所有する以下のものが挙げられます。

- 太陽光発電

- 蓄電池

- EVのバッテリー

- エコキュートなどの給湯設備

DERは所有していれば単体でも役に立ちますが、VPPと組み合わせることでより効率的な運用が可能になります。

アグリゲーターによるエネルギーの操作・管理

アグリゲーターとは、電力会社と電力の需要家の間に立つ専門業者で、「特定卸供給業者」とも呼ばれます。

アグリゲーターの主な役割は以下の2つで、片方を担う事業者もあれば両方を兼ねる事業者も存在します。

- 電力の需要と供給のバランスコントロール(リソースアグリゲーター)

- 需要家が所有するエネルギーリソースの最大効率化(アグリゲーションコーディネーター)

アグリゲーターは、VPPに欠かせないDRを行う際に、必要なタイミングと必要な使用量を調整する司令塔の役割を担います。

VPPが必要とされる背景

東日本大震災に伴う電力需給のひっ迫を契機に、従来の需要にあわせた単純な電力の供給だけでなく、電力の需要と供給のバランスを意識したエネルギー管理の重要性が認識されました。

また、近年はカーボンニュートラルの実現に向けた動きも活発化しており、再生可能エネルギーの導入も進んでいます。

しかし、再生可能エネルギーだけでは安定した電力の供給が難しく、電力を利用する側の制御も必要になります。加えて、事業者だけでなく、一般家庭にもDERの普及が進んでいます。

こうした状況から、従来の大規模発電所に依存した考え方が見直され、電力の需給のバランス調整が可能なVPPという新たな仕組みが注目されています。

VPP事業に参加するメリット

VPPに参加するメリットは、以下のとおりです。

- 再生可能エネルギーの普及に貢献できる

- 電力の平準化による地域貢献への取り組みになる

- 所有しているエネルギーリソースを最大限活用できる

それぞれを詳しく解説します。

再生可能エネルギーの普及に貢献できる

再生可能エネルギーには、電力の供給量が安定しないという問題がありますが、VPPでは複数の電力リソースを制御・管理するため、その不安を解消できます。

具体的には、再生可能エネルギーでの供給が過剰な時は蓄電を促し、反対に少ない時は節電を促したり、他から電力を供給したりすることで需給バランスを保ちます。

VPPにより不安が軽減されるので、再生可能エネルギーの普及に貢献できる可能性があります。

電力の平準化による地域貢献への取り組みになる

電力は、需要が増える季節や時間帯によって需給がひっ迫する可能性があります。VPPに参加すると、従来の発電システムでは難しかった細かい需給バランスの調整が可能になり、地域の電力の平準化に貢献できます。

所有しているエネルギーリソースを最大限活用できる

DERを所有している場合は、VPPへの参加に新たな設備投資が必要ありません。また、VPPではDRもセットになっている場合が多く、DRの発動時の協力で電気料金の値下げやインセンティブが受けられるなどのメリットもあります。

現在DERを所有している需要家にとっては、手元のエネルギーリソースを最大限に活用できるのは大きなメリットです。

VPPへの参加方法と取引の流れ

VPPを活用したビジネスとして、インセンティブ型DRがすでに始まっています。VPPに参加する場合の取引の流れは、以下のとおりです。

- 電力会社からアグリゲーターが依頼を受ける

- アグリゲーターから需要家が依頼を受ける

- アグリゲーターが企業や一般家庭から需要抑制量を束ねる

- アグリゲーターが電力会社へ需要抑制量を提供する

- 電力会社からアグリゲーターへ報酬が支払われる

- アグリゲーターが需要家へ報酬を支払う

このとおり、VPPでは電力会社と需要家をアグリゲーターが仲介するため、VPPに参加するにはアグリゲーターとの契約が不可欠です。

経済産業省資源エネルギー庁のホームページには特定卸供給業者の一覧が記載されているので、参加を検討している方は確認すると良いでしょう。

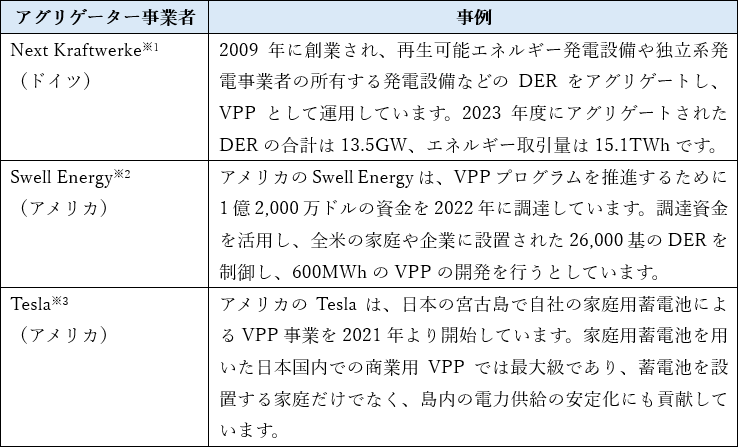

海外でのVPPの現状・事例

VPPはすでに国際的な広がりを見せており、市場規模が最大の欧州を筆頭に、北米とオーストラリアが続いています。代表的な海外のVPPビジネスの事例を3つ紹介します。

なお、ERAB(エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス)の世界的な市場規模は、2021年では約1,000億円でしたが、2030年には約8.8兆円規模まで拡大が見込まれており※4、今後、VPP・DRを活用したビジネスは急速な成長が予想されます。

※1出典:Next Kraftwerke「The Power of Many」

※2出典:Swell Energy「Swell Energy Raises $120 Million to Bring Total Solar and Battery Virtual Power Plants to 600 MWh」

※3出典:Tesla「Powerwallによるバーチャルパワープラント「宮古島VPP」が日本最大級に。」

※4出典:国立研究開発法人産業技術総合研究所「アグリゲーションとは?」

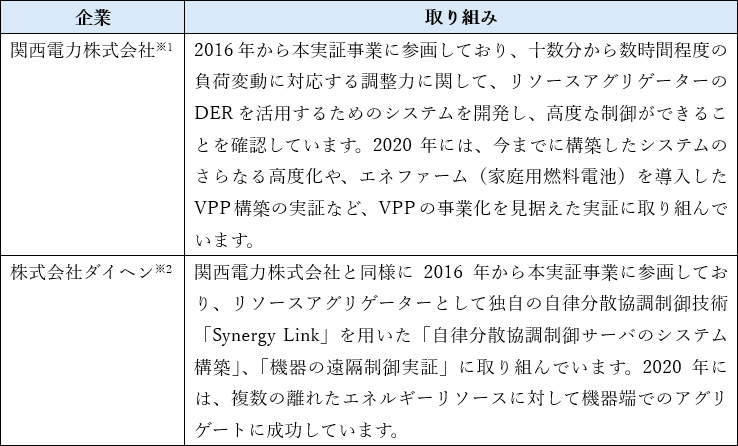

日本政府は「バーチャルパワープラント構築実証事業」による支援を実施

世界的にVPP・DRの市場規模が拡大するなか、日本では2020年まで「バーチャルパワープラント構築実証事業」による支援を実施しており、蓄電池などのDERのさらなる活用機会の拡大が期待されています。

バーチャルパワープラント構築実証事業とは、工場や家庭などが有するDERを高度なエネルギーマネジメント技術により遠隔・統合制御し、VPPのように機能させて電力の需給調整に活用する実証を目的とした事業です。

採択を受けた企業の一例と、主な取り組みを紹介するので参考にしてください。

※1出典:関西電力株式会社「令和2年度バーチャルパワープラント構築実証事業への参画について」

※2出典:株式会社ダイヘン「バーチャルパワープラント(VPP)実証実験」

VPPの情報を知りたいなら「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」へ

ITを活用して電力の需給調整を実現するスマートグリッドは、2050年カーボンニュートラル実現のカギを握っており、今後もさらなる成長が見込まれる分野です。

VPPやDRなどを含めたスマートグリッド関連の最新情報を知りたい方は、「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」へご参加ください。

SMART GRID EXPOスマートグリッド展は、VPPやDR関連技術、エネルギーマネジメントシステム、蓄電池、EV活用などが出展し、世界各国から専門家が来場する展示会です。

人と情報が集まるだけでなく、face to faceでの商談も可能なため、「実際に製品を見たい」「デモを体験したい」と考えている方にとって最適な機会になります。

また、本展では展示会への出展も受け付けています。ご出展いただくと業界関係者への認知度を獲得できるだけでなく、自社の製品の魅力をしっかりと伝えることが可能なため、新規顧客の獲得につながる可能性があります。

来場者様、出展社様の双方にメリットがある展示会なので、ぜひ参加をご検討ください。

VPPはカーボンニュートラルやエネルギー問題解決への重要な取り組みのひとつ

VPPは従来の大規模発電所に依存せず、地域をネットワークでつなぎ、ひとつの発電所と見立てる新しい仕組みです。VPPでは、DRによって電力の需給バランスを細かく調整できるため、再生可能エネルギーが抱える問題の解決にも期待されています。

VPPやDRなどを含めたスマートグリッド関連の技術は、2025年カーボンニュートラルの実現に向けて日々進歩しています。最新の技術や情報を知る場として、大規模な展示会は最適なため、参加を検討してはいかがでしょうか。

SMART GRID EXPOスマートグリッド展は、最新のスマートグリッド関連の技術や情報が集まる展示会ですので、ぜひご参加ください。

※SMART GRID EXPOスマートグリッド展は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

【出展社・来場者募集中!】

VPP/DRなど次世代電力システム構築のための展示会

「SMART GRID EXPO スマートグリッド展」

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他