ゼロエミッション船とは?

導入が期待される背景や世界・日本の動向を解説

ゼロエミッション船とは?導入が期待される背景や世界・日本の動向を解説

国際海運分野は今後も需要が見込まれており、温室効果ガスの削減にゼロエミッション船の導入が期待されています。ゼロエミッション船の導入は国際的な動きとなっているため、世界・日本の動向を把握することが大切です。

本記事では、ゼロエミッション船の概要や導入が期待される背景、世界・日本の動向などを解説します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

目次

- ゼロエミッション船の概要

- ゼロエミッション船の導入が促進される背景

- ゼロエミッション船の導入による温室効果ガス削減のロードマップ

- ゼロエミッション船の導入に向けた世界の動向

- ゼロエミッション船の導入に向けた日本の動向

- 新エネルギー・脱炭素の情報収集には「SMART ENERGY WEEK 」「GX 経営WEEK」の活用を

- ゼロエミッション船への転換により脱炭素社会の実現を

【出展社・来場者募集中!】

世界最大級のエネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」

【出展社・来場者募集中!】

日本最大!企業のGX実現のための展示会「GX 経営WEEK」

ゼロエミッション船の概要

ゼロエミッション船とは、航行時などに温室効果ガスを排出しない船舶をさします。

島国である日本は世界有数の海運・造船大国です。海上貿易や海事産業の持続的な発展を行いながら、地球温暖化への国際的な取り組みにも貢献できるゼロエミッション船の導入が期待されています。

日本では、ゼロエミッション船として以下の4つのタイプを想定しており、2028年~2030年の投入を目指す状況です。

- 水素燃料船

- アンモニア燃料船

- 船上CO2回収システム搭載船

- 低速LNG(液化天然ガス)+風力推進船

それぞれの特徴を紹介します。

水素燃料船

水素燃料船は、可燃性の高い水素に対応するエンジンを搭載した船舶で、燃焼時にCO2(二酸化炭素)を排出しないクリーンエネルギーで運行が可能です。

水素燃料船の導入には、エンジン・燃料供給システム、タンクの大型化、防熱システム、水素漏洩対策、燃料補給などの様々な技術的課題を解決する必要があり、研究開発が行われています。

アンモニア燃料船

アンモニア燃料船は、アンモニア燃焼エンジンを搭載した船舶です。

アンモニアには毒性や難燃性などの課題があるものの、水素と同様に燃焼してもCO2を排出せず、水素に比べて貯蔵が容易というメリットがあるため、次世代エネルギーのひとつとして注目されています。

アンモニア燃料船の導入にもアンモニア漏洩のリスク管理、非常時の大気への放出、NOxおよび N2O の処理など、いくつかの技術的な課題があります。

船上CO2回収システム搭載船

船上CO2回収システム搭載船は、陸上で実用化されたCO2回収装置を搭載した船舶です。CO2回収装置を活用して燃焼時に生じるCO2を回収できれば、燃料を選ばずにゼロエミッション化の実現が可能です。

船上CO2回収システム搭載船の導入には、CO2回収・液化装置などに関する技術的課題がありますが、CO2を取り出す分離回収技術(CCS・CCUS)はすでに開発が進んでいます。

CCS・CCUSについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

低速LNG(液化天然ガス) + 風力推進船

低速LNG(液化天然ガス) + 風力推進船は、船舶で現在主流の燃料である重油の代わりにLNG(液化天然ガス)を使用した船舶です。

LNGは、重油に比べてCO2排出量を20%削減できるとされており、風力推進などの既存技術を組み合わせることで、さらなるCO2の削減が期待できます。

低速LNG(液化天然ガス) + 風力推進船には、技術的な課題がそこまで多くないと考えられていますが、導入に向けた環境整備が必要です。

ゼロエミッション船の導入が促進される背景

2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みとして、2016年に「パリ協定」が発効され、脱炭素化の世界的な機運が高まっています。

今後の需要拡大が見込まれる国際海運分野でも温室効果ガスの削減が求められており、2018年4月には国際海運での温室効果ガスを削減するために、国際海事機関(IMO)による「GHG削減戦略」が策定されました。

GHG削減戦略では、2050年までに温室効果ガスの排出量を2008年比で50%削減することや、今世紀中の早期に温室効果ガスの排出量ゼロを目指すことなどを目標として掲げています。

また、日本の運輸業界では、船舶が自動車に次いでCO2排出量が多い状況です。そのため、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては船舶のCO2排出量削減が不可欠です。

このような背景のなか、温室効果ガスを排出しないゼロエミッション船の導入が期待されています。

ゼロエミッション船の導入による温室効果ガス削減のロードマップ

国際海運分野の温室効果ガス削減が喫緊の課題となっているなか、日本では2018年に「国際海運GHG ゼロエミッションプロジェクト」を設立し、長期的な国際海運のゼロエミッション化の実現を可能とする技術の選定が行われています。

具体的には、2028年までに対2008年比で90%程度以上の効率改善の達成が期待できる代替燃料・技術として、水素燃料、アンモニア燃料、カーボンリサイクルメタン燃料の他、船上CO2回収の活用が選ばれました。

上記の代替燃料・技術を活用し、2050年カーボンニュートラル実現に向けた2つのシナリオも検討されており、すでに実用化されているLNG燃料の活用を土台としたロードマップが策定されています。

- LNG→カーボンリサイクルメタン移行シナリオ

- 水素・アンモニア燃料拡大シナリオ

以下では、それぞれのシナリオを解説します。

LNG→カーボンリサイクルメタン移行シナリオ

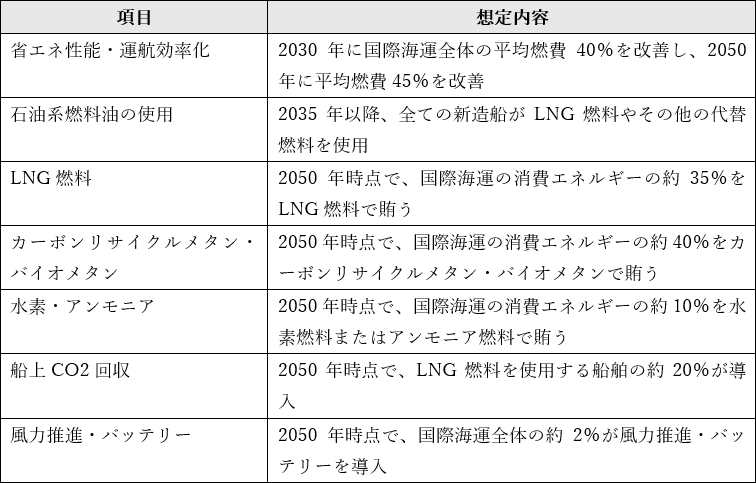

LNG→カーボンリサイクルメタン移行シナリオは、LNG燃料船が普及して供給インフラも拡大する一方、水素燃料やアンモニア燃料の供給などの整備が進まないケースを想定しています。ロードマップは以下のとおりです。

LNG→カーボンリサイクルメタン移行シナリオでは、省エネ性能・運航効率化を除くと、カーボンリサイクルメタン・バイオメタンの活用が温室効果ガスの削減に大きく貢献すると想定されています。

水素・アンモニア燃料拡大シナリオ

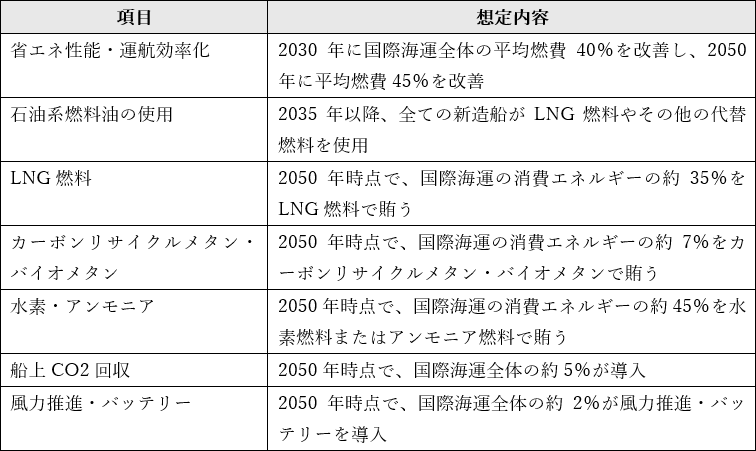

水素・アンモニア燃料拡大シナリオは、水素燃料やアンモニア燃料、またはその両方の技術開発および燃料供給が拡大するケースを想定しています。ロードマップは以下のとおりです。

水素・アンモニア燃料拡大シナリオでは、「カーボンリサイクルメタン・バイオメタン」と「船上CO2回収」の貢献が減少する代わりに、水素燃料やアンモニア燃料の活用による温室効果ガスの削減を目指しています。

なお、水素とアンモニアを燃料として活用する場合には、どちらも供給面に課題があるため、今後の技術開発やインフラ整備が課題です。水素燃料・アンモニア燃料についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶関連記事:水素エネルギーとは?メリット・デメリットと企業の活用事例から見る将来性を解説

▶関連記事:アンモニア燃料とは?メリット・デメリットや研究開発が進む利用方法を解説

ゼロエミッション船の導入に向けた世界の動向

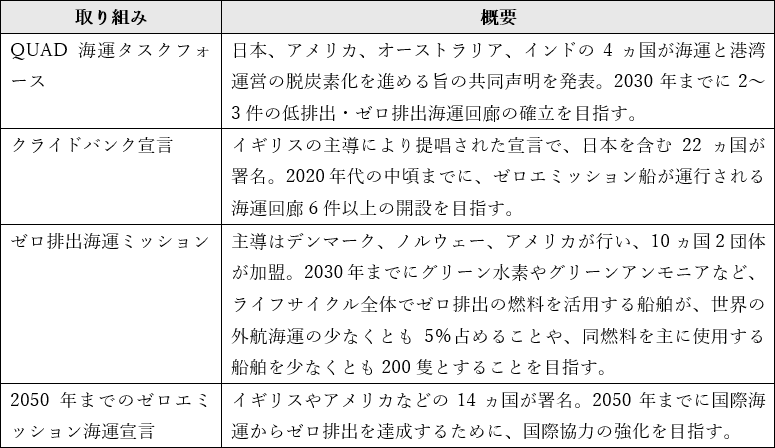

気候変動対策への世界的な関心は高まっており、国際海運分野でも温室効果ガスの排出削減に向けた取り組みが求められています。

海運分野の温室効果ガス削減にはゼロエミッション船の普及促進が不可欠であることから、各国がゼロエミッション船の運行航路の開設を目指しており、様々な取り組みが行われています。

ゼロエミッション船に関する国際的な取り組みは、以下のとおりです。

上記のうち、QUAD海運タスクフォースとクライドバンク宣言には、日本も合意・参加しています。

その他、民間企業でもゼロエミッション船の導入に向け、様々な取り組みが行われています。

例えば、国際海運の脱炭素化を加速させるための企業、機関、港湾、政府が参画する国際連合体「GTZC(Getting to Zero Coalition)」では、2030年までにゼロエミッション船の商用運行を目指しています※。

ゼロエミッション船の導入に向けた日本の動向

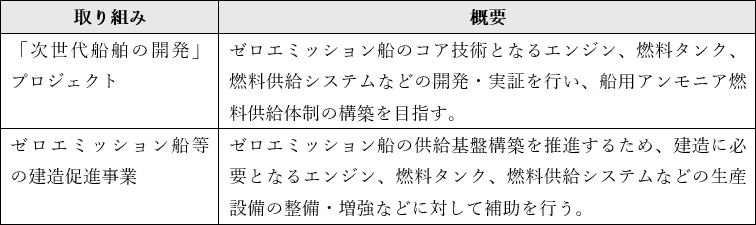

日本では国際的な取り組みに合意・参加するとともに、「グリーンイノベーション基金」を活用し、ゼロエミッション船の実用化に向けた「次世代船舶の開発」プロジェクトを進めています。

また、ゼロエミッション船の供給体制の整備を図る目的として「ゼロエミッション船等の建造促進事業」も行われています。

ゼロエミッション船の導入に向けた企業の取り組み

ゼロエミッション船の導入に向け、日本国内の民間企業でも様々な取り組みが行われています。

例えば、日本財団※1では、世界に先駆けて水素を燃料としたゼロエミッション船を開発しており、2024年には水素燃料電池を搭載した洋上風車作業船による航行に成功しています。

今後は水素専焼エンジンを搭載したゼロエミッション船や、水素専焼小形高速エンジンおよび水素エンジンに対応した船舶の開発・実証実験を行うとしています。

また、株式会社商船三井、商船三井ドライバルク株式会社、尾道造船株式会社、川崎重工業株式会社、株式会社ジャパンエンジンコーポレーションの5社※2は、大型低速2ストローク水素燃料エンジンを搭載した船舶の実証実験を2027年度頃から2年間行う予定です。

※1出典:日本財団「日本財団ゼロエミッション船プロジェクト~温室効果ガス排出ゼロの未来の船を開発する~」

※2出典:川崎重工業株式会社「水素燃料船の実証運航に向けて基本設計承認(AiP)を取得」

新エネルギー・脱炭素の情報収集には「SMART ENERGY WEEK 」「GX 経営WEEK」の活用を

脱炭素化の実現に向けて、新エネルギーの研究開発やGXが加速しています。新エネルギーやGXに関連する情報収集には「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」「GX 経営WEEK」をご活用ください。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-は、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する世界最大級の新エネルギー総合展です。

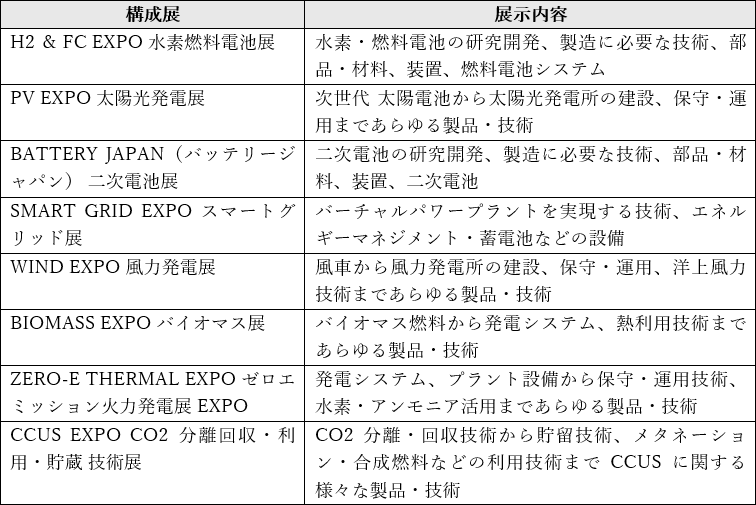

SMART ENERGY WEEKの構成展は、以下のとおりです。

GX 経営WEEKは、企業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)実現のための展示会です。日本最大級の展示会であり、企業向け脱炭素ソリューションやサーキュラー・エコノミー関連の製品が出展します。

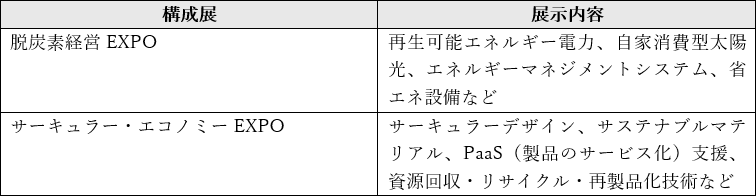

GX 経営WEEKの構成展は、以下のとおりです。

ご来場いただくと、最新情報に触れたり多様な知見を得たりすることが可能です。会場ではご来場者様とご出展社様による対面での商談にも繋がるため、関連技術をお持ちの企業様は出展もご検討ください。

■SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-の詳細はこちら

■SMART GRID EXPOスマートグリッド展の詳細はこちら

■ZERO-E THERMAL EXPOゼロエミッション火力発電EXPOの詳細はこちら

ゼロエミッション船への転換により脱炭素社会の実現を

ゼロエミッション船の導入は国際的な動きとしてだけでなく、日本でも活発化しています。すでに水素燃料を使用した船舶の実証実験も開始されており、近い将来に既存の船舶からゼロエミッション船への転換が行われると予測されため、今後の動向に注目しましょう。

また、脱炭素社会の実現に向けて新エネルギーやGX関連の技術・情報は日々更新されています。新エネルギーやGX関連の最新情報を知りたい方は、大規模展示会への来場がおすすめです。

ぜひこの機会にSMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-やGX 経営WEEKへの来場をご検討ください。

スマートエネルギーWeek さらに詳しい情報を知りたい方へ 資料請求はこちら

GX経営Week さらに詳しい情報を知りたい方へ 資料請求はこちら

※「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」「PV EXPO 太陽光発電展」「BATTERY JAPAN 二次電池展」「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」「WIND EXPO 風力発電展」「BIOMASS EXPO バイオマス展」「ZERO-E THERMAL EXPO ゼロエミッション火力発電EXPO」「CCUS EXPO CO2分離回収・利用・貯蔵 技術展」は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

※「脱炭素経営 EXPO」「サーキュラー・エコノミー EXPO」は「GX 経営WEEK」の構成展です。

【出展社・来場者募集中!】

世界最大級のエネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」

【出展社・来場者募集中!】

日本最大!企業のGX実現のための展示会「GX 経営WEEK」

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他