浮体式原子力発電所とは?

メリットや導入に向けた課題、世界・日本の動向を解説

浮体式原子力発電所とは?メリットや導入に向けた課題、世界・日本の動向を解説

カーボンニュートラルの実現に向けた技術のひとつとして、海上で稼働させる浮体式原子力発電所も注目を集めています。浮体式原子力発電所には従来の原子力発電所にはないメリットがあるものの、現在では導入に様々な課題があります。

カーボンニュートラルの実現に向けた機運は世界的に高まっており、業界・産業に関係なく、次世代エネルギーの最新情報や世界・日本の動向を把握することが重要です。

本記事では、浮体式原子力発電所の概要を紹介し、導入するメリットや導入に向けた課題、世界・日本の動向を解説します。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

目次

- 浮体式原子力発電所とは

- 浮体式原子力発電所の導入を目指す背景

- 浮体式原子力発電所のメリット

- 浮体式原子力発電所の導入に向けた課題

- 浮体式原子力発電所の導入に向けた世界の動向

- 浮体式原子力発電所の導入に向けた日本の動向

- 新エネルギーの最新情報を知るなら「SMART ENERGY WEEK」へ

- 浮体式原子力発電所は脱炭素電源としての導入が期待される

【出展社・来場者募集中!】

世界最大級のエネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」

浮体式原子力発電所とは

浮体式原子力発電所とは、原子炉を搭載した浮遊構造物を沿岸から数十kmの海上に浮かべて発電を行う原子力発電所です。

マサチューセッツ工科大学の教授らによって提唱され、津波や電源喪失時の安全性を向上させる技術として注目されています。

特に日本では、立地選択の自由度が高くなり、海に囲まれている島国特有の環境を活かせるため、次世代の電源立地として浮体式原子力発電所の導入も選択肢に入りつつあります。

浮体式原子力発電所の仕組み

浮体式原子力発電の基本的な仕組みは、海洋掘削リグとして建造実績のある円筒型浮体構造物に原子力発電設備を搭載し、沖合数十kmの海上に浮かせるというシンプルなものです。電力の供給は、海底ケーブルで既存の送電網に接続して需要地に送電します。

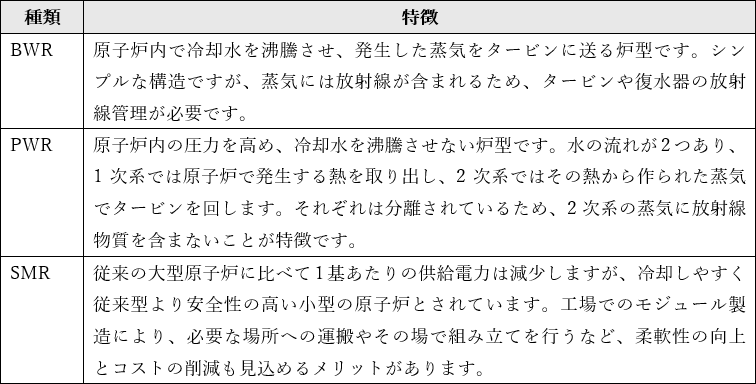

浮体式原子力発電所では、従来の沸騰水型炉(BWR)、加圧水型炉(PWR)に加えて、小型モジュール(SMR)と呼ばれる次世代型の原子炉の適用も検討されています。

原子力発電設備や海底ケーブルなどの技術はすでに確立されているため、産業競争の観点からも浮体式原子力発電は実現性が高く、次世代の原子力発電所として注目されています。

SMRについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

浮体式原子力発電所の導入を目指す背景

日本では、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指しています。

現在、発電分野における日本のCO2(二酸化炭素)排出量は4割以上が火力発電によるものであり、今後は半導体工場の新規立地やデータセンターの増設などによって、電力需要の増加が予想されます。そのため、カーボンニュートラルの実現にはゼロエミッション電源への転換と電力供給量の抜本的な強化が不可欠です。

このような背景のなか、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを活用した発電方法への転換を目指していますが、現状、主電源としては安定した電力供給に課題があります。

このことから、第7次エネルギー基本計画でも再生可能エネルギーと併用して原子力発電の活用も不可避と考えられており、新しい原子力発電として浮体式原子力発電所の導入が期待されています。

浮体式原子力発電所のメリット

浮体式原子力発電所には、従来の原子力発電所にはない様々なメリットがあります。以下では、浮体式原子力発電所の主なメリットを紹介します。

立地制約を解消できる

現在、日本の原子力発電所は、発電所の最終冷却を海水に依存できることや、発電所の片側方向に周辺住居地帯がないことなどのメリットがあるため、全て海岸沿いに立地しています。

しかし、日本は地震大国のため、過去の地震発生率・揺れの振幅が小さく、有害な沈下などが生じない地盤に原子力発電所を建設する必要があり、建設・建て替えには様々な立地制約を受けます。

その点、浮体式原子力は沖合数十kmの位置に原子炉を搭載した浮遊構造物で発電するため、従来の原子力発電所が抱える立地制約の解消が可能です。浮体式原子力発電所では、原子力発電所を設置できる地域の選択肢が広がります。

安全面のリスクを軽減できる

福島第一原子力発電所の事故により、地震や津波などの大規模な自然災害への対策が不十分であることなど、従来の原子力発電所の安全面に問題がが浮き彫りとなりました。

従来の規制では、設計段階の想定を超えた重大事故への対策が含まれていなかったため、安全性を追求する考えのもと、日本では2013年に世界で最も厳しい水準の新しい規制基準が策定されています。

浮体式原子力発電所の設置場所は水深の深い海上に位置するため、津波の影響を小さくでき、陸上に比べて地震の影響も小さいです。

加えて、沖合数十kmの位置に設置する性質上、緊急時に避難が必要な区域に住民がおらず、航行中の船舶は事故の警報を受けてから速やかな避難が可能な他、核燃料の冷却に周りの海水を利用できます。

また、新たな自然リスクが見つかった場合にはタグボートなどで曳航し、リスクのない場所への移動も容易です。

このように浮体式原子力発電所は、陸上の原子力発電所が抱える安全面のリスクを軽減できる可能性が高いです。

品質向上と工期の短縮が可能

従来の原子力発電所は、設置場所で建設と発電設備の構築が必要なため、製造拠点から離れた場所で工事をしなければなりません。建設場所によっては地盤や天候などの影響も受けるため、長い工期が必要です。

また、原子炉の直下に新たな活断層が確認された場合、移動ができないため廃炉となり、新たに発電設備を建造するには再度莫大なコストがかかります。

一方、浮体式原子力発電所は小型炉のため、工場で浮遊構造物と原子力発電設備を一貫して製造することができ、工期の短縮と製品品質の向上が可能です。

万が一、原子炉の直下に海底火山などが発見された場合でも、タグボートで曳航して移動できるため、コストの削減も期待できます。

浮体式原子力発電所の導入に向けた課題

浮体式原子力発電所には様々なメリットがありますが、現状ではいくつかの課題があります。以下で、浮体式原子力発電所の導入に向けた主な課題を紹介します。

十分なリスク分析や実験、シミュレーションが必要

浮体式原子力発電所は、従来の原子力発電所に比べて安全面のリスクを軽減できる可能性が高いものの、十分なリスク分析や実験、シミュレーションによる安全性の確認が必要です。

例えば、津波や海底火山などのハザードの種類・規模、事故を誘発する原因の特定、事故後の対策やその有効性などが挙げられます。

日本では、沖合の揺動が原子炉運転に与える影響を確認するための実験や事故時の解析が進んでいますが、さらなるリスク分析や実験、シミュレーションが必要であり、浮体式原子力発電所の導入にはまだ時間を要します。

セキュリティ面の問題

浮体式原子力発電所の導入には、セキュリティ面の課題もあります。浮体式原子力発電所は陸地から数十km離れた海上に浮かせるため、外国船による乗っ取りや潜水艦・ドローンによる攻撃、核燃料の盗取などのテロ行為も懸念されます。

そのため、テロ行為実行の検知、テロ行為からの回避・防護の具体的な対策を検討しなければならず、セキュリティ面でのコストは従来の原子力発電所より増加する可能性があります。

法整備が必要

日本では洋上風力発電所の普及に向けて、2019年に「海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」が施行されましたが、浮体式原子力発電所も同様に法整備が必須です。

既存の原子力関連や海事関連の法律は、浮体式原子力発電所を想定して策定されていないため、原子力関連と海事関連の法律間で矛盾が生じる可能性があります。

また、浮体式原子力発電所の運用には一般海域を占用する必要もあります。国有財産として一般海域の占用を認めるには国有財産法に則った許可が必要ですが、浮体式原子力発電所に関しては想定されておらず、国としての統一ルールを整備しなければなりません。

浮体式原子力発電所の導入に向けた世界の動向

国際的には、すでに浮体式原子力発電所の導入に向けた取り組みが進んでいます。例えば、ロシアでは2020年5月に2基のSMR(1基3.5万kW、計7万kWの発電が可能)を搭載した海上浮体式原子力発電所「アカデミック・ロモノソフ」の運転が開始されています。

さらに、2021年には新型SMRを搭載した新型FNPPであるOFPUを発表し、2031年までに4隻を稼働する見込みです。

また、2024年には日本を含め海事分野での原子力開発に関心を持つ世界7ヵ国の11社が原子力海事機関(NEMO)を設立し、浮体式原子力発電所の実現に向けた国際海事機関(IMO)、国際原子力機関(IAEA)などの規制当局に対する、適切な基準および規則の作成を支援しています。

浮体式原子力発電所の導入に向けた日本の動向

日本でも次世代原子炉の開発を重要な位置付けとしており、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、産業政策・エネルギー政策の両面から成長が期待される14の重要分野のひとつに原子力が含まれています。

また、産業競争力懇談会(COCN)の研究プロジェクトや資源エネルギー庁の「社会的要請に応える革新的原子力技術開発支援事業」では、浮体式原子力発電所の検討や研究開発が進んでおり、将来的には浮体式原子力発電所の導入が期待されています。

新エネルギーの最新情報を知るなら「SMART ENERGY WEEK」へ

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、日本では新エネルギーの研究開発が進んでいます。新エネルギーの最新情報を知るなら「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」をご活用ください。

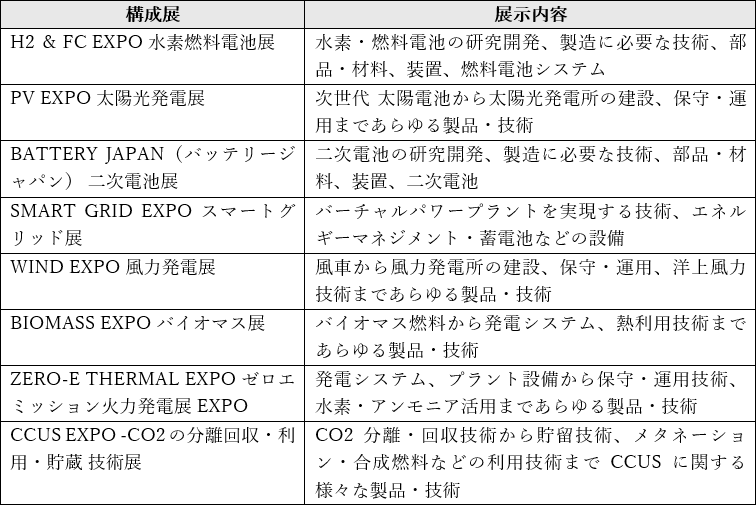

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-は、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する世界最大級の新エネルギー総合展です。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-の構成展は、以下のとおりです。

ご来場いただくと、新エネルギーの最新情報に触れることが可能です。また、会場ではface to faceでの商談が可能なため、ご出展いただいた場合には自社の技術・商品の認知度を向上する機会にもなります。

ぜひご来場やご出展をご検討ください。

■SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-の詳細はこちら

■SMART GRID EXPOスマートグリッド展の詳細はこちら

浮体式原子力発電所は脱炭素電源としての導入が期待される

浮体式原子力発電所は、従来の原子力発電所より安全性や立地の選択肢が広がるなど柔軟性が高く、脱炭素化のために導入が期待される次世代原子炉です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、次世代原子炉を含めた新エネルギーの技術は日々進歩しています。新エネルギーの情報収集には、大規模展示会への来場がおすすめです。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-は世界最大級の新エネルギー総合展です。新エネルギーの最新情報を知りたい方は、ぜひご来場ください。

※「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」「PV EXPO 太陽光発電展」「BATTERY JAPAN 二次電池展」「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」「WIND EXPO 風力発電展」「BIOMASS EXPO バイオマス展」「ZERO-E THERMAL EXPOゼロエミッション火力発電EXPO」「CCUS EXPO CO2分離回収・利用・貯蔵 技術展」は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

【出展社・来場者募集中!】

世界最大級のエネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他