カーボンニュートラルポートとは?

港湾の脱炭素化に向けた国内外の取り組みを解説

カーボンニュートラルポートとは?港湾の脱炭素化に向けた国内外の取り組みを解説

世界各国でカーボンニュートラル実現へ向けた取り組みが進むなか、港湾でも脱炭素化の動きが加速しています。港湾自体の脱炭素化だけでなく、新エネルギー供給の重要な拠点としての環境整備も喫緊の課題です。

本記事では、カーボンニュートラルポート(CNP)の概要や具体的な取り組みを解説します。国内のカーボンニュートラルポート形成計画の一覧、国内外で進むカーボンニュートラルポートの動向も紹介するので、ぜひご一読ください。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

目次

- カーボンニュートラルポートとは

- カーボンニュートラルポート形成に向けた具体的な取り組み

- 国内のカーボンニュートラルポートの形成計画一覧

- 国内のカーボンニュートラルポート形成の動向

- 世界のカーボンニュートラルポート形成の動向

- カーボンニュートラルポートの今後

- 新エネルギーの情報収集に「SMART ENERGY WEEK」の活用を

- カーボンニュートラルポートは港湾の脱炭素化に向けた取り組み

【出展社・来場者募集中!】

世界最大級のエネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」

カーボンニュートラルポートとは

カーボンニュートラルポート(CNP)の形成は、物流と産業の拠点である港湾で、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や、水素・アンモニアをはじめとする次世代エネルギーの受け入れ環境を整備し、我国の脱炭素化を支える取り組みです。

※出典:国土交通省「カーボンニュートラルポート(CNP)の形成」

港湾は原材料や製品の輸出入を行う物流の拠点であり、電力、鉄鋼、化学など複数の企業が立ち並ぶ産業の拠点でもあります。特に海に囲まれた日本では、港湾は産業のみならず生活を支える重要なインフラです。

世界各国でカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが進むなか、日本では国土交通省や地方公共団体を中心に、荷主や物流事業者のニーズに対応したカーボンニュートラルポートの形成が進められています。

カーボンニュートラルポートの形成で重視されるのは、港湾機能の高度化と次世代エネルギーの受け入れ環境の整備です。以下でそれぞれの詳細を解説します。

脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化

港湾は国際間のサプライチェーンの拠点であり、脱炭素化を含めた荷主や物流事業者のニーズに対応する必要があります。また、港湾地域には発電所、製鉄所、化学コンビナートなどの温室効果ガスを大量に排出する施設が立地しているため、脱炭素化の必要性は非常に高い状況です。

カーボンニュートラルポートでは、荷役機械や船舶を含めた港湾オペレーションの脱炭素化、船舶への低炭素燃料の供給、港湾周辺の火力発電所や化学工業など産業との連携を含めた施策を行い、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を進めます。

水素・アンモニアなどの受け入れ環境の整備

カーボンニュートラルの実現に向け、多くの企業や団体では、CO2(二酸化炭素)を多く排出する化石燃料から、CO2排出量の少ない水素やアンモニアなど次世代エネルギーへの転換が検討されています。

2021年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画によると、水素供給量は2030年に最大300万トン/年への拡大を目指すとされており、アンモニアは2030年に300万トン/年の国内需要が見込まれる状況です※。

水素やアンモニアなどの原料の多くは、今後海外からの輸入が想定されています。効率的な輸送の実現に向け、港湾はサプライチェーンの拠点として、受け入れ環境の整備が進められています。

カーボンニュートラルポート形成に向けた具体的な取り組み

国内のカーボンニュートラルポートは現在実現の途上にあり、国や各港湾では形成に向けた取り組みが実施されています。以下では、具体的な取り組みの事例を解説します。

CNP認証(コンテナターミナル)の創設

CNP認証(コンテナターミナル)とは、港湾のターミナルの脱炭素化を客観的に評価する制度です。2023年3月に制度案が取りまとめられ、同年の11月からは、東京港の大井コンテナ埠頭や横浜港の南本牧埠頭などで試行が開始されました。

CNP認証制度は、認証を取得した港湾が、荷主や船社などから選ばれる競争力のある港湾となることを狙いとしています。

荷役機械の脱炭素化

港湾では多くの荷役機械が稼働しており、その多くはCO2排出量の多いディーゼルエンジンなどが動力源です。脱炭素化を果たすためには、荷役機械のカーボンニュートラル化が欠かせません。

国土交通省では各企業の協力のもと、水素を燃料とする荷役機械の現地実証を実施しています。

※出典:国土交通省「カーボンニュートラルポート(CNP)の形成に向けて」

上記の現地実証は、CNP認証の創設と同様に脱炭素化を目指し、荷主や船社などから選ばれる競争力のある港湾を目指す狙いがあります。実証結果をもとに、荷役機械の脱炭素化やターミナルでの水素供給の環境整備を行う予定です。

船舶の脱炭素化

大型のエンジンを搭載する船舶はCO2排出量が多く、2018年時点で国際海運全体のCO2排出量は、世界全体のCO2排出量の約2.5%を占めています※。今後、海上輸送の需要増大が見込まれるなか、船舶の脱炭素化が欠かせない状況です。

従来、船舶の燃料には重油が使用されていましたが、近年はLNG(液化天然ガス)やメタノールにも対応する船舶が開発されています。その他、大容量蓄電池と発電機のハイブリッド船舶、水素を燃料とする船舶の研究・開発も進められる予定です。

国内のカーボンニュートラルポートの形成計画一覧

※出典:国土交通省「カーボンニュートラルポート(CNP)の形成」

国内のカーボンニュートラルポートは、各港湾で「港湾脱炭素化推進協議会」が設置され、その後「港湾脱炭素化推進計画」を作成して形成が進められます。

2025年1月31日時点で、全国96の港湾に港湾脱炭素化推進協議会が設置されました※。そのうち33の港湾は、港湾脱炭素化推進計画を作成済みです。

港湾脱炭素化推進計画には、各港湾により、陸上電力供給設備の導入、洋上風力発電の設置、工場内ボイラーのLNGへの燃料転換などが盛り込まれています。

その他、ガソリン製造へのバイオ燃料の導入、ガントリークレーンの低炭素・脱炭素化も主な取り組み例です。

国内のカーボンニュートラルポート形成の動向

前述したとおり、国内では多くの港湾で脱炭素化推進計画が作成され、実現に向けた施策が行われています。横浜港と神戸港、北九州港を例に、カーボンニュートラルポート形成の動向を紹介します。

横浜港

国内でも有数の物流拠点である横浜港は、港湾とその臨海部から多くのCO2が排出されています。港湾とその臨海部のCO2排出量は横浜市全体の約4割を占めるため、CO2排出量削減には港湾地域の脱炭素化が欠かせません。

横浜港では、次世代エネルギー基地や船舶、太陽光発電や洋上風力発電の導入を含む様々な取り組みを進めています。隣接する川崎市との広域連携、民間企業と協働した水素サプライチェーンの構築なども行っており、カーボンニュートラルポートの形成を図っています。

神戸港

※出典:神戸市「神戸港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けた方向性」

神戸港とその周辺地域は、年間で約580万トンのCO2排出量が推計されるエリアです。カーボンニュートラルポートの形成により、多くのCO2排出量の削減と水素需要ポテンシャルが見込まれています。

神戸港では、荷役機械やコンテナ用トラクターヘッドへの燃料電池の導入、係留時の陸上電力供給や空調・臨海部冷蔵倉庫への次世代エネルギーの活用が検討されています。

また、水素などの次世代エネルギーを輸送・備蓄・配給するための環境も整備する予定です。

北九州港

※出典:北九州市「北九州港カーボンニュートラルポート(CNP)の形成に向けた取組について」

北九州港は、港湾地域で排出されるCO2量のうち、公共ターミナル外でのCO2排出量が約99%を占める点が特徴です。

北九州港のカーボンニュートラルポート形成では上記の特徴を踏まえ、隣接する発電所や鉄鋼、石油化学などの産業部門の脱炭素化を重視しています。

具体的には、各産業部門で需要が見込まれる水素やアンモニア燃料の受け入れ環境の整備、再生可能エネルギーである洋上風力発電の運用などを進めています。

世界のカーボンニュートラルポート形成の動向

カーボンニュートラルポートの形成は、国内だけでなく海外でも取り組みが進んでいます。世界のカーボンニュートラルポート形成に向けた取り組みを紹介します。

ロッテルダム港(オランダ)

2020年5月、オランダのロッテルダム港湾公社は、ロッテルダム港での大規模な水素ネットワーク構築を目指した「Hydrogen Vision」を発表しました※1。北西ヨーロッパでの主要なエネルギー港湾としての地位を保ちつつ、水素の生産や輸入、活用などの中核を担う構想です。

当取り組みでは、ロッテルダム港内の水素パイプラインの供用、民間団体によるブルー水素の生産施設整備など、6つのプロジェクトを軸にしています。

2021年3月には、チリ、オーストラリアとの間でグリーン水素の輸出入に関する実現可能性調査の覚書(MOU)を締結し※2、水素を供給するための供給ネットワーク構築を進めている。

※出典1:国土交通省「カーボンニュートラルポート(CNP)形成計画の趣旨について」

※出典2:日本貿易振興機構(ジェトロ)「ロッテルダム港、グリーン水素の国際的連携進む」

アントワープ港・ブルージュ港(ベルギー)

2021年2月、ベルギーのアントワープ港とブルージュ港は、両港の合併に合意しました。2022年4月には合併後の共同成長戦略が発表され※、水素供給で中心的な役割を担うとともに、CO2の回収や利用、貯蔵を推進する予定です。

アントワープ港では2023年6月に船舶同士でのメタノール燃料の補給が実施され、港湾内の脱炭素化が進められています。

ロサンゼルス港・ロングビーチ港(アメリカ)

ロサンゼルス港とロングビーチ港を含む「カリフォルニア水素ハブ」は、アメリカの水素燃料利用の拠点である「水素ハブ」のひとつに認定されました※1。この決定により、連邦政府からは最大12億ドルの支援がなされる予定です。

また、2022年10月には、ロングビーチ港湾局は神戸市港湾局と脱炭素化に向けた連携協定を締結しました※2。カーボンニュートラルポート形成に向け、港湾オペレーションの高度化をはじめとした相互協力を実施しています。

※1出典:国土交通省「カーボンニュートラルポート(CNP)の形成に向けて」

※2出典:ジェトロ(日本貿易振興機構)「米ロングビーチ港と神戸港、脱炭素化に向けた連携協定を締結」

釜山港(韓国)

韓国の釜山港では、港湾の脱炭素化に向けて荷役機器のLNG化を実施しました。カーボンニュートラルポート構築基本計画を策定し、港湾の脱炭素化を進めています。

韓国と日本は2023年11月に水素・アンモニア供給網の創設を表明しており、両国の共同調達による水素・アンモニアの安定供給を目指しています。

カーボンニュートラルポートの今後

カーボンニュートラルポートは各港湾での形成へ向け、実施計画の立案や研究・開発が進み、一部では実証や商用運転が進んでいる状況です。

国は、作成された港湾脱炭素計画の促進や実証結果の蓄積、ガイドラインをはじめとする環境整備や国際連携の強化を進めています。

また、複数の荷主(企業)が2040年までの脱炭素化目標を発表し、海運の脱炭素化に向けたアライアンスを設立するなど、脱炭素化に取り組む企業も増えています。

新エネルギーの情報収集に「SMART ENERGY WEEK」の活用を

脱炭素化の実現に向けて、カーボンニュートラルポートでは水素やアンモニア燃料、風力発電や太陽光発電など、新しいエネルギーの導入が検討されています。

新エネルギーに関する最新の知見を得たい方は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」をご活用ください。

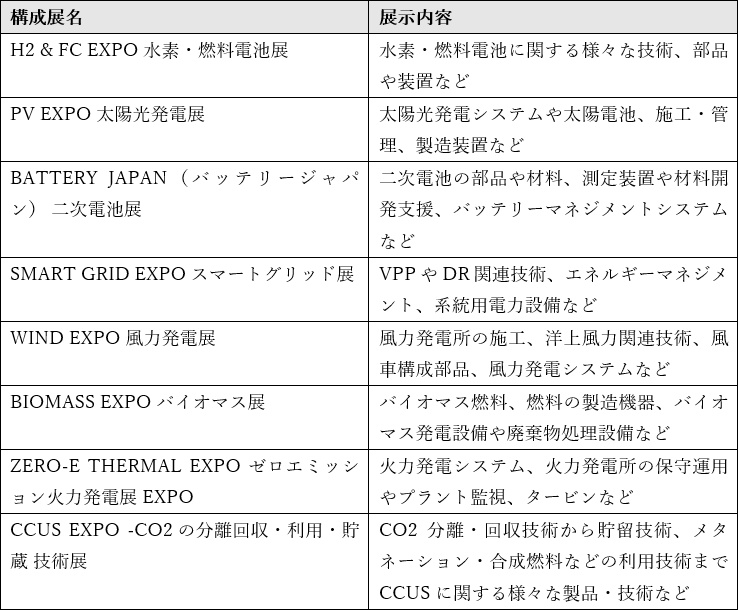

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-は、世界最大級の新エネルギー総合展です。水素・燃料電池や太陽光発電をはじめ、新エネルギーに関する幅広い技術が出展されます。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-にご来場いただくと、新エネルギーに関する多彩な分野の最新動向に触れられます。

また、SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-には、新エネルギーに関わる多くの方が来場します。技術や製品の認知度向上にも適しているので、関連する技術をお持ちの企業様は、出展をぜひご検討ください。

各展示会の詳細は、以下のリンクでご確認いただけます。

■SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-の詳細はこちら

■SMART GRID EXPOスマートグリッド展の詳細はこちら

カーボンニュートラルポートは港湾の脱炭素化に向けた取り組み

カーボンニュートラルポートの形成は、港湾での脱炭素化を目指す取り組みです。港湾は国内そして海外の物流の拠点であることから、水素やアンモニアをはじめとした燃料の供給拠点として、港湾機能の高度化が進められています。

港湾は、公的機関や港湾管理者をはじめ、物流や発電などに関する民間企業など、多くの主体が存在するエリアです。カーボンニュートラルポートの形成には、各主体が連携して取り組みを進めていく必要があります。

なお、カーボンニュートラルポートに関わる事業では、水素やアンモニア、洋上風力やバイオマスなど、脱炭素化につながる新エネルギーの知識が欠かせません。新エネルギーの動向を知るには、技術や情報が集まる展示会の活用がおすすめです。

SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek- では、水素や燃料電池、太陽光発電や風力発電など、新エネルギーの技術・製品に触れられます。最新の動向の把握や情報の収集に、ぜひご活用ください。

※「H2 & FC EXPO 水素・燃料電池展」「PV EXPO 太陽光発電展」「BATTERY JAPAN 二次電池展」「SMART GRID EXPOスマートグリッド展」「WIND EXPO 風力発電展」「BIOMASS EXPO バイオマス展」「ZERO-E THERMAL EXPO ゼロエミッション火力発電EXPO 」「CCUS EXPO CO2分離回収・利用・貯蔵 技術展」は、「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」の構成展です。

【出展社・来場者募集中!】

世界最大級のエネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWeek-」

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他