カーボンクレジットとは?

メリット・デメリットや国内外の制度をわかりやすく解説

カーボンクレジットとは?メリット・デメリットや国内外の制度をわかりやすく解説

カーボンクレジットは、脱炭素に向けて、温室効果ガスの排出削減量・吸収量を取引する仕組みです。気候変動に対する世界的な取り組みが加速し、企業も脱炭素経営が求められるなか、カーボンクレジットの重要性が増しています。

本記事では、カーボンクレジットの基本的な仕組みや2つの考え方を解説します。カーボンクレジットを活用するメリット・デメリット、国内外のカーボンクレジット制度も紹介するため、ぜひご一読ください。

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

目次

- カーボンクレジットとは

- カーボンクレジットの2つの考え方

- カーボンクレジットのメリット

- カーボンクレジットのデメリット

- 国内のカーボンクレジット制度

- 国際的なカーボンクレジット制度

- カーボンクレジット市場の今後

- 脱炭素に向けた技術・情報の収集に「脱炭素経営 EXPO」の活用を

- カーボンクレジットは脱炭素経営の実現に有効な仕組み

【出展社・来場者募集中!】

持続可能な企業経営のヒントがここに「脱炭素経営 EXPO」

カーボンクレジットとは

カーボンクレジットとは、温室効果ガスの削減量や吸収量をクレジットとして認証し、他者と取引できるようにした仕組みです。

カーボンクレジットとして認証される量は、太陽光発電設備の導入、ボイラー設備の更新、森林の保護や植林などの取り組みで生まれた実際の削減量・吸収量とベースライン排出量との差分です。

認証されたカーボンクレジットは、企業間で取引できます。例えば、経済産業省・環境省・農林水産省が共同で運用する「J-クレジット」では、次のように取引されます。

カーボンクレジットを創出した企業は、カーボンクレジットの売却により資金の獲得が可能です。

一方、カーボンクレジットを購入した側は、企業努力では削減が難しい温室効果ガスの排出量を、カーボンクレジットの購入により相殺(カーボン・オフセット)できます。

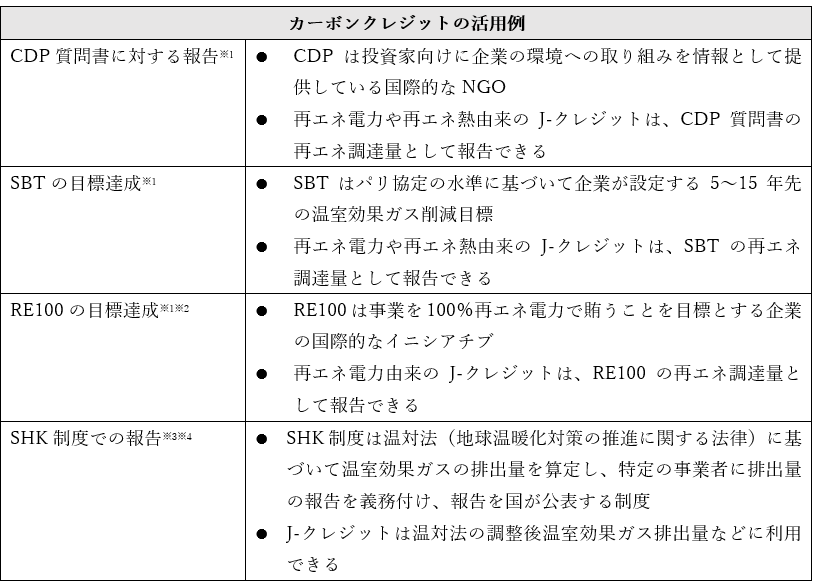

カーボンクレジットは、気候変動に関する国際組織「CDP」への報告、国際的な基準である「SBT」の目標達成などにも活用可能です。CDPやSBTの詳細は後述するため、あわせてご確認ください。

カーボンクレジットと非化石証書の違い

カーボンクレジットと混同しやすいものに「非化石証書」があります。非化石証書とは、エネルギー発電時に非化石燃料から電力が供給されていることを証明する証書のひとつです。

前述のとおり、カーボンクレジットは実際の温室効果ガス削減量・吸収量とベースライン排出量との差分を認証するものであり、排出削減量は主に「t-CO2」の単位で示されます。一方、非化石証書は電力の属性を証明するもので使われる単位は「kWh」です。

また、カーボンクレジットは実際の温室効果ガスの削減量をカーボン・オフセットに利用するものですが、非化石証書は外部から調達した電力に環境価値を付加するために活用されます。

カーボンクレジットの2つの考え方

カーボンクレジットは、大きくベースライン&クレジットとキャップ&トレードの2つの考え方に分けられます。以下でそれぞれの特徴や違いを解説します。

ベースライン&クレジット

ベースライン&クレジットは、温室効果ガスの「削減量」を取引する考え方です。

ベースラインとは、温室効果ガス削減の取り組みをしなかった場合に予想される見込み排出量です。基準値となるベースライン排出量を事前に設定し、実際の温室効果ガス排出量との差分をカーボンクレジットとして取引します。

ベースライン&クレジットは、日本のJ-クレジット制度で採用されている考え方です。主に企業の自主的な温室効果ガス削減の取り組みに対して活用されています。

キャップ&トレード

キャップ&トレードは、温室効果ガスの「排出権」を取引する考え方です。

キャップ&トレードでは、国や地方自治体などが企業に対して排出枠を設定します。ある企業で該当する期間の温室効果ガス排出量が排出枠を超過した場合、排出枠以下に抑えられた企業からカーボンクレジットとして不足分を購入し、排出量を相殺する仕組みです。

キャップ&トレードの考え方は、京都議定書の排出量取引制度やEU域内の排出量取引制度(EUETS)が代表的です。国内では、東京都や埼玉県の排出量取引制度に採用されています。

カーボンクレジットのメリット

カーボンクレジットの活用は、購入する企業と創出する企業の双方にメリットをもたらします。

- 温室効果ガスの排出量を相殺(オフセット)できる

- CDPや温暖化対策推進法などに活用できる

- クレジットの売却で収益が得られる

カーボンクレジットの活用で得られる主なメリットを解説します。

温室効果ガスの排出量を相殺(オフセット)できる

カーボンクレジットを購入する大きなメリットは、削減が難しい温室効果ガス排出量を相殺(オフセット)できる点です。

近年、気候変動対策は世界的な潮流であり、企業を含めた組織・団体には温室効果ガス削減の取り組みが求められています。日本でも2050年までに温室効果ガスの排出を国全体として実質ゼロとする「カーボンニュートラル」が宣言されました。

しかし、温室効果ガスの排出削減には、原材料や製品の生産や加工、物流をはじめとした様々な工程で対策が必要です。設備の導入や業務フローの改善が求められ、実現には多くの時間と費用がかかります。

その点、カーボンクレジットを購入すると、削減しきれなかった温室効果ガスの相殺が可能です。このように、削減が難しい排出量をクレジットの購入で埋め合わせることを「カーボン・オフセット」と呼びます。

CDPや温暖化対策推進法などに活用できる

購入したカーボンクレジットは、国際的な団体の目標達成や温暖化対策推進法に基づく報告義務などの用途で活用できます。例えば、J-クレジット制度で認証されたクレジットは、次の用途で活用可能です。

※1出典:経済産業省・環境省・農林水産省「CDP・SBT・RE100での活用」

※2出典:環境省「環境省RE100の取組」

※3出典:経済産業省・環境省・農林水産省「温対法・省エネ法での活用」

※4出典:林野庁「SHK制度の概要」

クレジットの売却で収益が得られる

カーボンクレジットを創出する企業には、カーボンクレジットの売却により収益を得られるメリットがあります。

カーボンクレジット市場は、今後の拡大が予想される市場です。カーボンクレジットの創出で収益を上げることができれば、温室効果ガス排出量削減のインセンティブになります。

カーボンクレジットの売却益を、さらなる温室効果ガス対策に向けて設備投資に充てられる点もメリットです。

カーボンクレジットのデメリット

カーボンクレジットの活用には複数のメリットがある一方で、いくつかのデメリットや課題があります。主なデメリットを紹介します。

制度が十分に整理されていない

カーボンクレジットの制度は国内外で多数存在し、認証方法や認証機関も制度により様々です。

日本国内だけでも、J-クレジットや海外のボランタリークレジット(民間企業やNGOが主導するカーボンクレジット)など、複数のカーボンクレジットが取引されています。

現状、カーボンクレジットは、制度が十分に整理された状況ではありません。どの制度の利用が適切で、どのような手続きが必要であるかが煩雑であり、導入には専門的な知識が求められます。

需要の見通しに不確実性がある

カーボンクレジットは、海外のボランタリークレジットを中心に発行量が増加しているものの、国内では需要が不透明な状況です。

カーボンクレジットを創出する企業にとって投資回収の予測性が低い状態にあり、カーボンクレジット供給拡大のハードルとなっています。

国内のカーボンクレジット制度

カーボンクレジットでは、取引に際して複数の制度が利用されています。以下では、国内の認証機関が主体のカーボンクレジット制度を解説します。

J-クレジット

J-クレジットは、再生可能エネルギーや省エネ設備の導入、植林活動などによって削減・吸収した温室効果ガス量を、国が認証する制度です。

認証されたクレジットは、カーボン・オフセットやCDPでの活用、経済団体連合会のカーボンニュートラル行動計画の目標達成などに活用できます。J-クレジット制度は、プロジェクト登録申請や無効化手続き(クレジットの使用手続き)などで利用可能です。

地域版J-クレジット

地域版J-クレジットは、J-クレジットの承認を受けた地方公共団体が運営する制度です。該当地域の森林プロジェクトや省エネ活動で創出されたクレジットであり、国のJ-クレジットと同様のJ-クレジット登録簿で管理されます。

2025年1月時点では、新潟県版J-クレジットと高知県版J-クレジットが運営中です。地方の省エネに関する設備投資や森林活動を後押しできるため、地方活性化の手段としても注目されています。

Jブルークレジット

Jブルークレジットは、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合が独自に認証する国内のボランタリークレジット制度です。

Jブルークレジットの特徴は、海洋生態系がCO2(二酸化炭素)を取り込み、海底や深海に蓄積する「ブルーカーボン」を対象とする点です。海洋やその沿岸域の生態資源を活用した気候変動対策として期待が寄せられています。

国際的なカーボンクレジット制度

国際的なカーボンクレジットには、国や政府が主体となるCDMやJCM、民間団体が主体となるボランタリークレジットのVCSやGSが挙げられます。それぞれの制度の概要を解説します。

クリーン開発メカニズム(CDM)

クリーン開発メカニズムは、京都議定書で定められた国連主導のカーボンクレジット制度です。「Clean Development Mechanism」の頭文字を取り、CDMと呼ばれます。

CDMは、先進国と開発途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクトを遂行し、その削減量をクレジットとして利用します。温室効果ガスの削減を推進するとともに、開発途上国の持続可能な成長を支援する仕組みです。

二国間クレジット制度(JCM)

二国間クレジット制度は、2つの国がパートナーとなってカーボンクレジットを取引する制度です。英語では「Joint Crediting Mechanism」と表記され、略してJCMと呼ばれます。

JCMは、先進国が開発途上国へ脱炭素に関する技術・製品の提供を通じて温室効果ガスの削減を支援し、その量をクレジットとして活用する仕組みです。

温室効果ガスの排出削減・吸収への貢献は定量的に評価され、NDC(温室効果ガスの国別排出量削減目標)の達成に利用されます。

Verified Carbon Standard(VCS)

VCSは、民間企業が参加する国際排出量取引協会(IETA)や世界ビジネス協議会(WBCSD)などの団体が定めたカーボンクレジットに関する認証基準・制度です。国際的なボランタリークレジットのひとつであり、世界で様々なプロジェクトが実施されています。

VCSは、2007年11月に基準が公開されました。厳格な検査の実施により、カーボン・オフセットの透明性と信頼性の向上に貢献しています。

Gold Standard(GS)

GSは、世界自然保護基金(WWF)をはじめとする環境NGOが定めた認証基準・制度です。2003年に設立されて以降、国際的にも認知された制度で、CDMプロジェクトの「質」の高さを保証する基準としても知られています。

カーボンクレジット市場の今後

カーボンニュートラルの実現に向けて、カーボンクレジット市場は成長が期待される市場です。2023年10月11日からは、東京証券取引所でJ-クレジットを対象としたカーボンクレジット市場が開設されました。

ただし、日本のカーボンクレジット市場はまだ成熟の途上にあり、海外のボランタリークレジット市場と比較すると規模が小さい状況です。今後、マーケットメイカー制度の導入を含め、需要面・供給面・流通面での国や民間企業のさらなる取り組みが求められます。

脱炭素に向けた技術・情報の収集に「脱炭素経営 EXPO」の活用を

温室効果ガス排出量削減に向け、企業ではカーボンクレジットの活用をはじめとした脱炭素経営が求められています。企業の脱炭素化に関する知見を深めたい方は、「脱炭素経営 EXPO」をご活用ください。

脱炭素経営 EXPOは、ゼロカーボンコンサル、GHG排出量の可視化、PPA・再エネ電力、エネマネ・省エネ設備、CCUS・メタネーションなど、企業向けのあらゆる脱炭素ソリューションが出展される展示会です。

ご来場いただくと、脱炭素経営に関する様々な知識が得られる他、出展社様と対面での商談に繋がる可能性もあります。

また、脱炭素経営 EXPOでは、展示会へのご出展も受け付けています。顧客に対する自社製品・サービスの認知度向上に適しているため、関連する技術をお持ちであれば、ぜひご出展もご検討ください。

カーボンクレジットは脱炭素経営の実現に有効な仕組み

カーボンクレジットは、再エネ電力や省エネ設備の導入などで削減した温室効果ガスの排出量を取引する仕組みです。カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素経営に役立つ仕組みとして注目されています。

脱炭素経営EXPOは、温室効果ガス排出量の可視化や省エネ設備、エネルギーマネジメント技術など、脱炭素経営に役立つ知見に触れられる場です。脱炭素経営を目指す企業の方は、ぜひ脱炭素経営EXPOにご来場ください。

※「脱炭素経営EXPO」は、「GX経営WEEK」の構成展です。

【出展社・来場者募集中!】

持続可能な企業経営のヒントがここに「脱炭素経営 EXPO」

▶監修:近藤 元博(こんどう もとひろ)

肩書:愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。併せて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクルなど幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他